从《北京日报》获悉,1月24日上午8时12分,著名历史学家、中国人民大学教授、清史研究所名誉所长、清史编纂委员会主任戴逸,因病医治无效在北京逝世,享年98岁。戴逸先生清史著作之一——《清史三百年》,2019年由北京出版集团北京人民出版社出版,2023年又在文津出版社再版。今天刊发此书书评,悼念戴逸先生。

【人物档案】

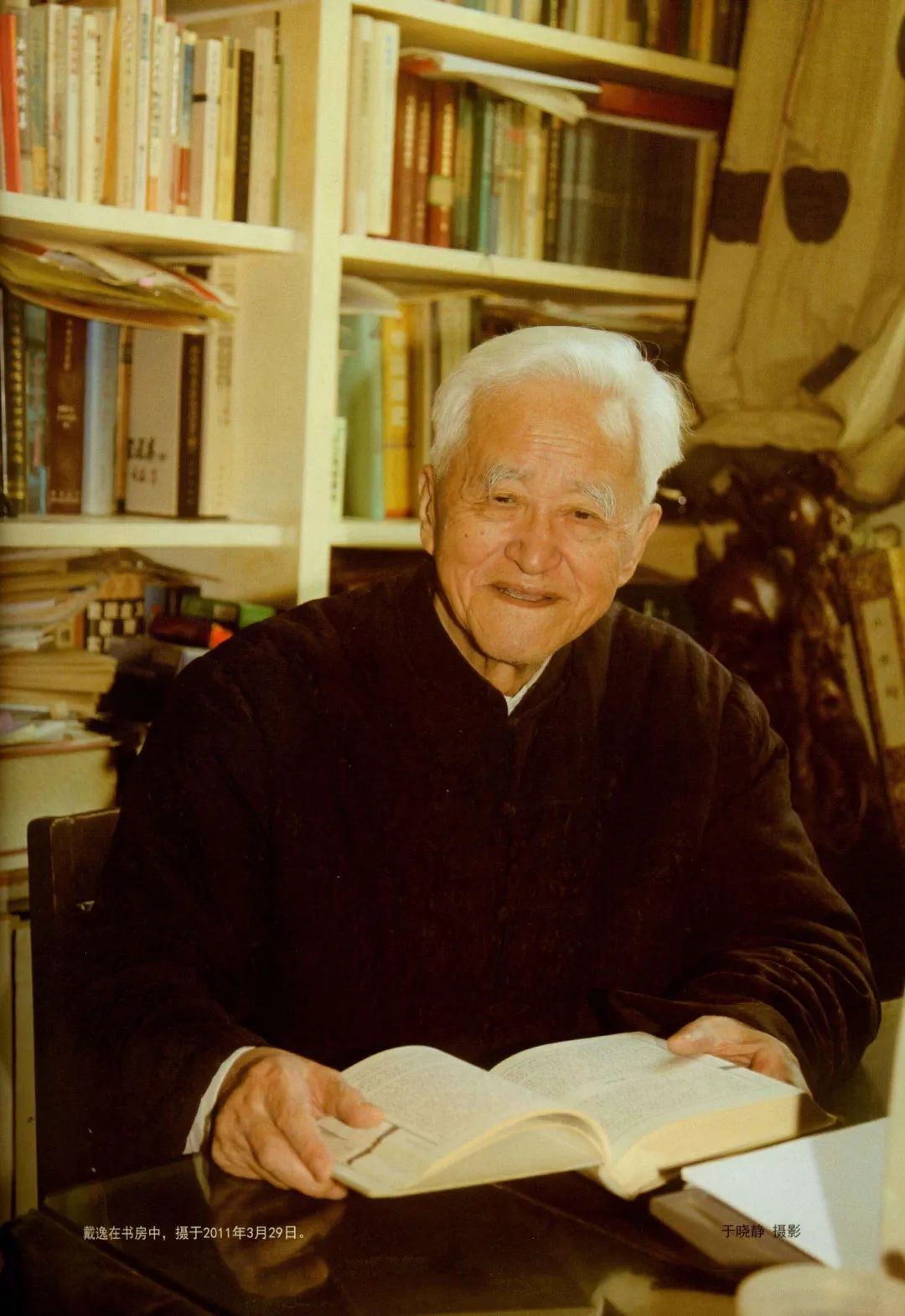

戴逸,生于1926年,原名戴秉衡,江苏常熟人。1946年考入北京大学史学系。曾任中国人民大学历史系主任、图书馆馆长、清史研究所所长、北京市文史研究馆馆长、中国史学会会长。现任国家《清史》编纂委员会主任,中央文史研究馆馆员,中国人民大学清史研究所名誉所长。

戴逸是中国清史学界领军人物,长期从事清史研究,著作等身,主要著作包括《中国近代史稿》《一六八九年的中俄尼布楚条约》《履霜集》《繁露集》《语冰集》《涓水集》等,主编《简明清史》《18世纪的中国与世界》《新编历史小丛书》等,2013年获得吴玉章人文社会科学终身成就奖。

戴逸先生关于清史的著作之一——《清史三百年》,2019年由北京出版集团北京人民出版社出版,2023年又在集团文津出版社再版。图书从宏观层面勾勒了清代三百年政治、经济与文化的历史发展,又从细节方面对清史以及中国近代史中的关键节点和重大课题逐一进行细致的研究、论证,提出了清通而合理的解读,是一部内容清晰、逻辑严谨、极富启发性的极简清朝断代史。

有学者说,《清史三百年》就像一本为三百年清史做的总序言,既概括了清朝的发展脉络也解答了大众希望了解的热点话题。为这段历史提供了除了民族、阶级、意识、国际环境以外更多的视野。值得一提的是,本书内容来源于戴逸教授的讲座,语言亲切,代入感很强。阅读本书,读者如同面对戴逸先生,亲聆先生将历史娓娓道来。

图片

在清史研究中,有一些热点问题一直受到学界热议,比如:一支处于偏僻地方的弱小力量是怎么崛起的?清朝为什么能够很快打下南方?康雍乾盛世是怎样开始的?盛世是怎样造就的?戴逸先生在《清史三百年》中,对这些问题做了梳理和解答。

以下《小部落为什么大崛起》一文,即细述了戴逸先生在《清史三百年》中是如何条分缕析地解答这个历史问题。本文首发于2020年1月23日的《北京晚报》,时隔整整四年,让我们再次回顾,怀念戴逸先生。

小部落为什么大崛起?

洪宇

中国历史上以少数民族为主入主中原的政权屈指可数,且大多是短命王朝。自唐代安史之乱后,古代汉民族与少数民族,尤其是北方的游牧民族,产生了极大的不信任感。游牧民族政权中民族矛盾从来都是排在首位的,内部积蓄着压力,外部还在不停地征战,故而大多游牧民族政权都难以在中原统治长久。清朝是个例外,三百年的历史,还改变了许多华夏的风俗,将民族特色深深烙印在中国历史上。

戴逸教授是目前清史研究领域泰斗级的人物,他是现任国家清史编纂委员会主任,中国人民大学清史研究所名誉所长。清朝三百年的历史,出版的典籍有四十几万种,戴逸教授和他的团队,分类、整理、筛选、比对、查错,解决众多文本间的矛盾,重新以现代的方式整理出清朝的脉络,工程浩大。近日出版的《清史三百年》将戴逸教授研究的一些清朝热点问题做了梳理和解答。

戴逸教授以1583年努尔哈赤以十三副遗甲起兵开始,一直到1912年溥仪退位为止,以清朝的重点问题为标题,将清朝历史分为八个阶段,分别是:一支处于偏僻地方的弱小力量是怎么崛起的?清朝为什么能够很快打下南方?康雍乾盛世是怎样开始的?盛世是怎样造就的?嘉道年间为什么内外交困?清政府怎样侥幸躲过了太平天国之厄?洋务运动为什么步履艰难?为什么革命是告别不了的?这八个问题精准囊括了清朝的重点问题。

印象中,清王朝迂腐落后,官僚贪污腐败,民众毫无朝气。而这样的政权在最初是怎样的面貌。满族人作为一支生活在当时明朝边境上的小部族,是如何发展崛起的?在戴逸教授看来,除了我们熟知的几场重点战役奠定了清朝的崛起,满族人内部的力量才是崛起的核心因素。

戴逸教授列举了四点:第一,满族不断兼并其他部族,这是由奴隶制走向封建农奴制的阶段,整个民族都处于蓬勃向上的朝气中。整个社会从农业到经济都处于巨大的变化中,人民也因此勇于尝试乐于向外拓展。

第二,最初努尔哈赤和皇太极两代领导人,根据游牧民族的生活习惯,创造出了八旗组织。一下子将散乱的小部落凝聚在了一起,这种制度让满族分散的力量一下子团结到了领袖手里。不管是组织生产还是军事扩张,依靠八旗制度的满族人发挥出了他们的最强力量。

第三,满族内部非常强大,一些中原王朝感觉很头疼的人际、权力问题,他们能用最直接有效的方式快刀斩乱麻,以宽阔的心胸处理矛盾,优先完成终极目标,不让小矛盾阻挡他们的发展路线。在满族的前身女真人的部族统一斗争中,吞并另一部族后,不歧视、不虐待被征服部族人民,而是整合其他部族力量,重用人才给予部族人民平等的发展资源,不记仇恨包容团结。与其兄努尔哈赤争权的舒尔哈齐,虽失败被诛,但其后代并未被株连,六儿子济尔哈朗还曾与多尔衮一同执政,在当时成为全国的二号人物。而满族成立之初最大的危机,是皇太极长子豪格与皇太极之弟多尔衮的叔侄之争,差点断送了这个新生的民族政权。但最终两人还是在共同目标、民族大义之下作出了让步,都不继帝位,让皇太极第九子福临继位。

豪格和多尔衮两者势均力敌,又各握着忠于自己的部队,没有兵戎相见,甚至连宫廷政变都没有,这在中原王朝根本无法想象。这样的处理方式,避免了内部的分裂和长期对峙,也是因此满族保持了强大的战斗力,没有在内部多过消耗,没有错过任何入主中原的机会。

最后一点,满族人非常善于学习,不利的地理环境让满族处于被各种势力文化的包围中,一味地以武力蛮干,并不能让自己强大。满族人就像一块海绵一样开始吸收周围各种文化,先学蒙古和朝鲜,之后再学汉族文化,在本民族精神和外族文化间找到了平衡,既充分学习也不至于被外来文化所吞噬。戴逸教授提出的四点足以解释满族这个地处边疆的小民族,是如何在短时间内拥有强大的力量,一举打败明王朝和之后的各种政权入主中原广阔的领土。

满族在入主中原之初最大的争议是剃发易服,这被很多学者认为是满族统治者的狂妄自大,对汉文化的蔑视与攻击。这个问题在后世可以有各种解释,但放到当时的历史环境中,满族统治者的角度一直是被我们所忽略的。戴逸教授看来,满族人本身作为一个小民族,在面对上亿人口的汉族时,不管他们有多么包容,人口上的劣势始终让满族人处于不利的状态。历史告诉他们当被同化吞并后,几代之后满族的民族痕迹都会消失。基于这样的考虑,满族为了保持自己的民族主体、特权、传统、习惯、语言、信仰等等,在各个方面采取了措施。比如分城而居、满汉隔离等,其中争议最大的剃发易服,在历史资料上看,下达命令的多尔衮也是基于满族长久的统治作出的决定。少数民族和汉民族的差异十分巨大,当少数民族要成为统治者还要保持民族主体时,他们的外在特征就会在占据多数的汉民族中间显得格外异类。在外表就能判断出你我,长久以往满族人就会被汉族人孤立,迟早会威胁到他们的统治基础。多尔衮意识到了这一点,尤其在攻下前南明政权的领土后,深入中国腹地的满族人,孤立感尤为强烈。多尔衮作为清朝的奠基者,起初他还有所犹豫,而后想清楚后坚决异常。

《清史三百年》就像一本为三百年清史做的总序言,既概括了清朝的发展脉络也解答了大众希望了解的热点话题。为这段历史提供了除了民族、阶级、意识、国际环境以外更多的视野。

文首发于《北京晚报》2020年1月23日