编者按

近日,著名作家肖复兴新作《天坛新六十记》面世。天坛曾是明清两代帝王祭天的地方,现如今却是普通百姓游玩的打卡胜地。今天继续连载《天坛新六十记》,邀请读者朋友们一起领略皇城下寻常百姓的生活点滴。

白头宫女在

立冬前一天,是个周末。中午时分,我去斋宫,见寝宫前的垂花门下,站着一位身穿清朝宫女服装的女子,恍惚中一下子跌进前朝,好像皇帝正在寝宫里面午睡小憩,派来个宫女门前守候。

一个小伙子正在为她拍照。小伙子端着长镜头的相机,前进后退,左拍右照,忙得不亦乐乎,“宫女”亭亭玉立,摆出各种姿势。以我这样外行人的眼光看来,“宫女”从头到脚的服饰都非常到位,甚至说很精致,连胸前佩的璎珞,头上戴的帽子,脚下穿的厚底鞋,都很像那么回事。与今人的服装相比,清时的服装,真有些金碧辉煌,和女子头顶上方垂花门门楣上的彩绘相映成趣,配搭得才算是谐调,方可穿越百年。

我站在前面望着他们拍照,不想打搅他们。拍照的小伙子不忍心让我在那儿久等,摆摆手,好心招呼我先进去。其实,我是想看他们如何拍照,尤其是看那女子如何婀娜多姿摆出各种造型。那些造型,一下子泄露出她现在的身份和心思,豪华的服装和玲珑的服饰,无法帮助她遮掩和修图。这是非常有意思的,现代和古代,毕竟最少也相隔百年,历史划出一道银河,用再现代的架桥技术,也无法修通横跨银河的桥梁,那必须是喜鹊搭起的鹊桥方可。鹊桥,可不是水泥拱桥。

我谢过他们,从“宫女”身旁走进垂花门。和她擦肩而过的时候,我望了她一眼,很年轻,脸上涂抹的油彩却过浓,眉毛和眼影也过重,贴上去的假睫毛,蝴蝶翅膀一样呼扇呼扇着,心想清时的宫女难有这样的化妆术。她一动未动,目不斜视,笔挺地站在门前,如一尊蜡像。

里面的院子便是寝宫。清时皇帝祭天,要提前来这里住上三天的。就是为了祭天,才修建的这座天坛。祭天是大事,为显示对天的敬畏之心,这三天之内,皇帝不能吃荤腥,不能饮酒,不能娱乐,不能理朝政,不能近女色……有诸多斋戒,所以才把这里取名叫斋宫。

想起“不能近女色”这一条,不禁回头又看了一眼站在垂花门下拍照的女子。不知道当时皇帝来此住的那三天,是否有宫女陪伴,左右伺候。想即便有,也不会让宫女如同侍卫一样站在寝宫的大门口正中央吧?如今,再没有了前人祭天的那份敬畏之心,也没有了那繁文缛节的仪式,便也如洗澡连同孩子和洗澡水一起泼出,乱了节气一样,乱了甚至没有了许多章程,只剩下了园林旧景,成为人们拍照的背景。

斋宫院落,除我之外,空无一人,异常安静,只有风吹动西府海棠和紫薇枯枝的飒飒声。如果,真的有宫女,起码不会像唐诗里写的那样:白头宫女在,闲坐说玄宗。因为皇帝不过在这里住三天,不许这,不许那,熬过三天之后,又会起驾回宫,斋戒解除,什么什么的,又都允许了。自然,宫女便跟着一起回宫了。一年三百六十五天,斋宫里,只有那三天有了人气,三天之后,宫门紧锁,宫墙深围,庭院深深深几许。寥落古行宫,宫花寂寞红——这里真正才是。

推荐阅读

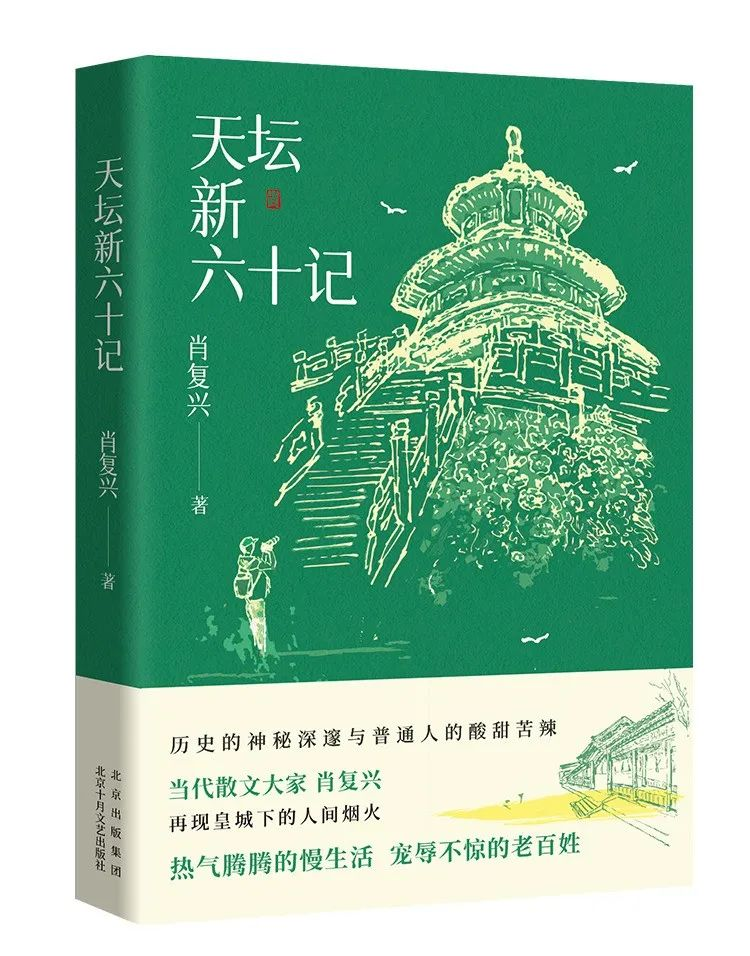

《天坛新六十记》

肖复兴 著

北京十月文艺出版社

肖复兴,北京人,毕业于中央戏剧学院。在北大荒插队六年,在大中小学任教十年。曾先后任《小说选刊》副主编、《人民文学》杂志副主编、北京市写作学会会长、中国散文学会副会长。著有各种杂书百余部。曾获全国、北京和上海文学奖及中国好书奖、冰心散文奖、老舍散文奖、朱自清散文奖。

本书并不是介绍天坛历史或书写天坛风景的导览之书,而是作者借在天坛写生的机会,贴近公园里的普通百姓、平凡草木,将来往于此的寻常百姓的生活点滴、人生际遇,一一记录,构成一幅当下市民生活百态图。