今天继续介绍《大家小书(精选本)第一辑》中的《元曲十题》,带你一起翻开国学经典,聆听传统文化大师的纸上公开课,感受先贤的哲思与情怀,理直气壮谈国学。

大家小书(精选本)第一辑

《元曲十题》

幺书仪 著

“唐诗、宋词、元曲、明清小说”,本书主体上是论述元杂剧的。该著从文学的雅俗升降谈起。主要分析了关汉卿、《西厢记》、白朴等主要作家作品,以及神仙道化戏、历史剧、社会剧等剧种的形成发展、元杂剧与唐传奇的比较以及大团圆结局等等。么书仪《元曲十题》全面揭示元曲所反映的社会背景、社会心理,包括剧作家的创作心理与艺术成就。

么书仪(1946— ),中国社科院文学研究所研究员,戏曲研究专家。

崔莺莺爱情观的三个突破

《西厢记》并不是表现这种爱情观的第一部作品,汉乐府诗《孔雀东南飞》和起于唐代的民间传说故事《梁山伯与祝英台》等早已宣示了这个主题。相比之下,《西厢记》中的崔莺莺与刘兰芝、祝英台的追求并没有本质的区别,不过,《西厢记》的优势在于通过几个主要人物把这种爱情婚姻观点的具体内容,表现得更加明晰和充分,使人物更具有思想深度。

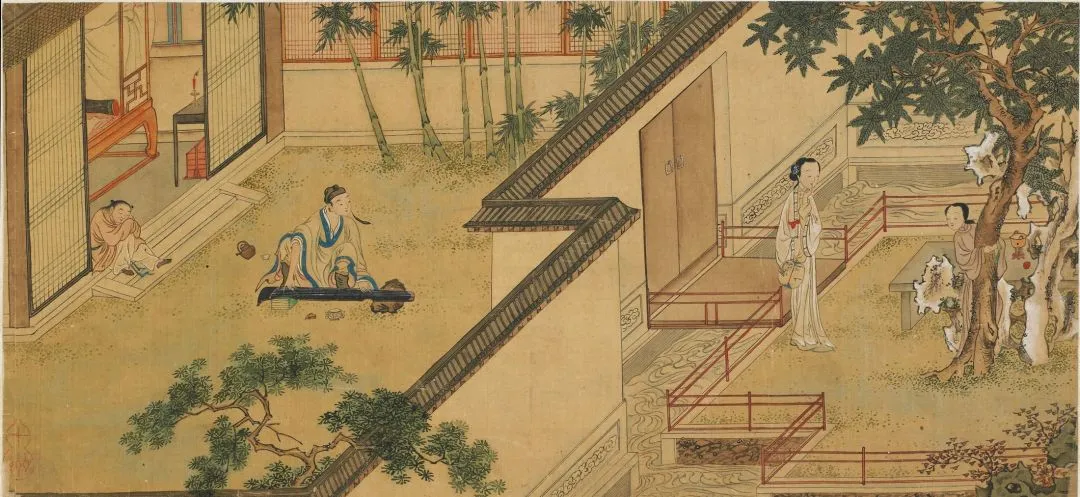

仇英款西厢记

那么,崔莺莺的爱情追求究竟是什么呢?

首先,莺莺追求的是以爱情为基础的结合,而这种观点正是对封建婚姻制度的严重挑战。

莺莺在第一次上场时,只有一段唱词:“〔幺篇〕可正是人值残春蒲郡东,门掩重关萧寺中,花落水流红。闲愁万种,无语怨东风。”她显得那么心事重重而又无法诉说,究竟是什么“闲愁”呢?悲悼亡父吗?不像,因为当老夫人吩咐红娘陪小姐去佛殿“闲散心耍一回去来”之后,莺莺马上高兴了,她笑着、捻着花枝,与红娘聊天,欣赏着“寂寂僧房人不到,满阶苔衬落花红”。那么,使莺莺闷在心头而又羞于出口的“闲愁”究竟是什么呢?我们可以看看第一本第三折烧夜香时,莺莺红娘主仆的对话:

(旦云)此一炷香,愿化去先人,早生天界;此一炷香,愿堂中老母,身安无事;此一炷香……(做不语科)(红云)姐姐不祝这一炷香,我替姐姐祝告:愿俺姐姐早寻一个姐夫,拖带红娘咱!(旦再拜云)心中无限伤心事,尽在深深两拜中。

贴身侍女揭破了小姐的心事,莺莺默认了红娘的推测,承认婚姻问题是她的“心中无限伤心事”。但是,这“伤心事”却又并不是终身无托,急于“早寻一个姐夫”,因为在第一折的楔子中,老夫人就交代过:“老相公在日,曾许下老身之侄——乃郑尚书之长子郑恒为妻。因俺孩儿父丧未满,未得成合。”也就是说,莺莺的婚事早已由老相国安排好了。按照门第、财产和权势作为标准的封建婚姻来衡量,这无疑是一门上好的亲事。既已终身有主,而又将嫁与官宦之子,还有什么“无限伤心事”呢?当我们看到第五本第三折郑恒争婚的时候,这个疑问就找到了答案。原来郑恒竟是这样一个无赖,既会造谣生事,凭空捏造说张生高中后做了王尚书家女婿,妄图于混乱之中骗娶莺莺;又会使野撒村,放风要将莺莺“着二三十个伴当抬上轿子,到下处脱了衣裳,赶将来还你一个婆娘”。难怪红娘叫他作“村驴屌”。

郑恒是老夫人的内侄,与莺莺是内亲,莺莺自然深知郑恒人品的卑劣,所以才会对自己的命运屡屡感叹和伤心。

莺莺对于郑恒的不屑,表现了她对门第、权威的蔑视,这个沉默少言而内向的姑娘,对婚姻另有追求,另有择婚的标准,她所憧憬的是一种充满爱情的婚姻。

我们可以认为,莺莺所追求的是一种以爱情为基础的结合,同时看重的是:相貌温雅而又富于感情,文才出众而又有应变能力,当然,最重要的还是心灵的沟通,心心相印,至于张生是个“白衣秀才”莺莺并不在意。

其次,莺莺对婚姻的具体方式并不看重。

按照老夫人“但有退兵之策的,倒陪房奁,断送莺莺与他为妻”的许诺,莺莺与张生的结合有望成为顺理成章的美事,虽然这种许婚方式本身就含有一种对莺莺人格的侮辱,并带有点赌博性质,但由于当时事出无奈,而后又恰恰是莺莺的意中人张生愿献退兵之策,莺莺自然不会去计较许多。若是老夫人没有“赖婚”之举,崔张的婚事也算是“父母之命”,合理合法,“一缄书”作“媒证”,“灭寇功,举将能”作“红定”,举行婚礼必定是“鸳鸯夜月销金帐,孔雀春风软玉屏。乐奏合欢令”。对这种正式的婚姻方式,张生和莺莺都没有反感,为了迎接这桩喜事,张生在那里净面洗脸、擦颅抹额、来回顾影、喜不自胜,莺莺也在描眉画鬓、拂拭罗衣,驰骋想象、喜上眉梢……也许他们都没有对婚姻方式本身发生过任何兴趣或怀疑,或者说他们并不看重这具体的外在的仪式,使他们兴奋忘形的是这桩婚姻的实质性内容——有情人将成眷属。

仇英款西厢记

经过“赖婚”“赖简”的波折,张君瑞命悬一线。经过“闹简”和“赖简”的矛盾斗争,莺莺也尝够了封建礼教的思想负担所给予她的痛苦,终于迈出了关键的一步,与张生“非法同居”了。

此次的结合,既无“父母之命”,又无“媒妁之言”,在佛寺陋室,那个“身卧着一条布衾,头枕着三尺瑶琴”的书生什么都没有,花红定礼、三媒六证、妆奁首饰、鼓乐宾客……一应全免,而且要红娘抱着“衾枕”悄悄地来,暗暗地走,全然是一副“私奔”模样。然而,身为相国千金的莺莺也并不在意这样的婚姻方式,她毅然地把自己的命运托给了这个寒酸的白衣秀才。她只是担心一件事,那就是在温存之际她对张生说的“妾千金之躯,一旦弃之。此身皆托于足下,勿以他日见弃,使妾有白头之叹”。只要张生忠贞不贰,她不在意婚姻的外在形式。她和张生在新婚的陶醉中忘记了一切。使他们兴奋和忘形的,仍然是这桩婚姻的实质性内容——有情人终于成了眷属。

最后,莺莺始终把爱情看得高于一切,置功名利禄于不顾。如果说莺莺嫁了张生这个白衣女婿,是她把爱情置于功名利禄之上的第一个明证,那么,她的这种思想观念在长亭送别和张生高中几件事中仍在继续发展。

像莺莺这样把爱情看得高于一切,说来容易,做起来也并非易事,她要看穿云路鹏程的功名地位,丢弃相府千金的名分和声誉,还要冒着张生有可能始乱终弃的危险……真是谈何容易,更何况还有母亲的责难、亲朋的鄙弃、社会舆论的无形压力等等,即使是在爱情观已经相当先进的今天,也并不是每个人都有勇气去面临这一切。反过来我们再去看七百多年前王实甫笔下的崔莺莺,就会感受到她的爱情追求具有怎样永恒的意义。她的反封建的行动,又具有怎样脱俗的光辉。

本文节选自《元曲十题》。

《大家小书(精选本)第一辑》

文津出版社