近日,《北京晚报》“五色土·书乡”专栏刊发《京西故事集》作者、作家凸凹书评《来自京西热土的温暖与妩媚》,讲述其由北京十月文艺出版社出版的最新短篇小说集《京西故事集》的创作心路历程。

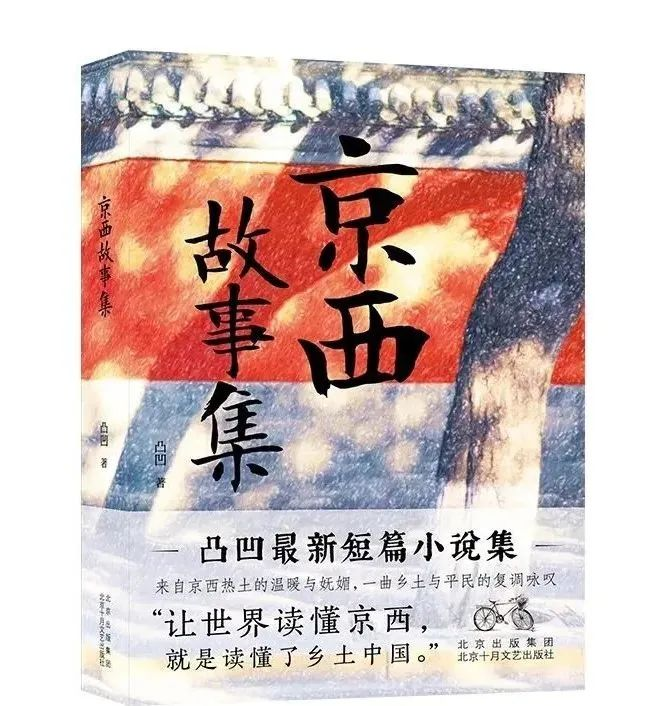

《京西故事集》

凸凹 著

北京十月文艺出版社

先做土地上的亲人 再做书写土地的文人

来自京西热土的温暖与妩媚

文/凸凹

我的最新短篇小说集《京西故事集》,甫一出版就引起了关注,特别是常年从事乡土文学写作的同仁,尤为兴奋,他们都希望我谈谈自己的创作体会,以互相涵养,一同进步。说句心里话,我的小说创作,经历了漫长的探索阶段,也是在不断地创作实践中,逐渐形成了自己的写作理念,树立了自己的文体自觉,从而有了成熟的把握。概括成一句话,我的立足点是——呈现本土经验,要有世界眼光,既要反映时代,也要为世界乡土文学,贡献中国经验。

乡土是个温情厚地

乡土是个温情厚地,从那里走出的人,容易产生本能的眷念,甚至陶醉其中,处处以为好。这种“催眠”作用,反而遮蔽了发掘“准确性”所应必备的眼光。纵观当代的乡土文学创作,为什么品格上整体趋于低,就是因为写作者“匍匐于乡土,醉倒于村俗”,感性泛滥,理性缺失。而鲁迅乡土文学,为什么有那么丰沛的理性和那么宏富的内涵,是因为他着眼于“立人”,从民族历史和国民性的层面上“审视”乡土,获取乡土之外的意义。所以,处理乡村经历,绝不能一味缅怀,写乡土物事,也绝不能一味沉醉,要有现代眼光和城市经验的关怀和观照。一如蚂蚁爬行得再努力、掘进得再深入,总是向下的,头顶上的风光它是看不见的。如果插上一双小小的翅膀,飞上一个小小的高度,看世界的纬度就会发生根本性的变化,就会从线性思维、平面思维、传统思维,上升到理性思维、立体思维和现代思维——如此一来,写作的“准确性”,就会有更高程度的到达。如果我只盘踞在京西这块小小的乡土之上,而不跳出“三界”之外,站在北京城的制高点上进行回望,肯定写不好。因为批判、审视和反观眼光的缺失,只会让我们写出起点过低的乡村挽歌。坦率地说,北京的乡土文学写作,特别是区县的农村题材写作,仍旧普遍地以浩然、刘绍棠为标杆,这是文学的传承,也是发展的制约。他们的创作即便对乡土文学贡献很大,但毕竟是历史的产物,是过去时。想让北京的农村文学有大的超越,继续写出与时代合拍、与世界优秀的乡土文学传作接轨的作品,就要努力摆脱他们的“催眠”,用时代的观念写作。

面向城市的乡村寓言

搞农村题材创作,也要融入高度的文化自觉,立足于揭示人与土地的关系,既立足乡土,又不匍匐于乡土,写出面向未来、面向城市的大地道德和乡村寓言。基于这样的认识,我在写作中,时时提醒自己,应该避免观念先行、概念图解,更要摒弃书斋里的主观想象和凭空臆造,应该立足于土地上的阳光雨露和“原生态”的乡土情感,老老实实地抒写从大地的血管里流淌出来的、令人类感同身受的乡土经验。先做农村生活的进入者、亲和者、体验者、在场者,再做农村题材的写作者。换句话说,先做土地上的亲人,再做对土地书写的文人。要进入土地内部,对乡土世界进行本真的、全息式的描绘,揭示出乡土世界的丰富性和复杂性。或者说,要按照土地的“逻辑”写作,而不是自以为是主观评判,把自己的理由强加给生活,因而努力挖掘、探求和呈现土地上的种种“理由”。这样的写作姿态,可以给读者提供一个超越世俗的是非、善恶的道德评价,而直逼经验的内部、人性的深度的“黑夜”一般的文本,建立一种道德之上的“道德”、伦理之上的“伦理”,即:土地道德,或大地伦理。这种写作,其核心点有二:一是人道主义的写作立场,二是悲悯万物的人文情怀。以《京西故事集》中的一篇故事《土灶》为例。《土灶》看似平常的故事,也有着明显的“时代烙印”,富起来的农民被外面花花世界侵蚀变质而变心,但毕竟是开放的世界了,那个受害的女主人公,也有了处变不惊的能力,她隐忍地承受,而不呼天抢地。这个女孩,便有别于早年路遥笔下的“刘巧珍”式人物,有了一种自觉的操守——即一方土地赋予的主体精神,在自己的心中点燃一盏灯笼,照亮自己,便每天都面色明媚地过日子,感动了村里所有的人。因为不被外力所左右,她哀而挺立,伤而柔韧,反而让背叛者心中不宁,不断地反思自己被物质的侵蚀,自觉地寻找“回归”之途。这样,土地的过滤与净化的力量就自然而然呈现了。那么,它就不是“挽歌”,而是时代的欢歌。

站在前人肩膀往上写

以阅读做支撑,为自己的乡土书写提供世界眼光和国际坐标。换言之,就是要让自己的乡土文学写作向世界乡土文学的经典致敬并与之接轨。怎么致敬与接轨?就是不仅要埋头写作,更要大量阅读。我的阅读是有规划的,就是要把所有汉译的世界名著都悉数读到。为此,我启动了一个“西典新读”的阅读工程,坚持了二十余年,终有所得。不仅让我认清了世界文学的思想高度、情感深度、人性广度,给我的写作建立了超越的坐标,而且给我提供了一个丰赡的写作资源。这个自觉阅读的过程,其实就是把自己从“蚂蚁”羽化成“蚊子”的过程。这一“羽化”,可不得了,让我认识到,乡土是一个永远有意义的存在,它有着生生不息的情感元素、人性元素、伦理元素,这让我的写作生态,在土“洋”之间纵横,风流有自。通过阅读,让我了解了,人类成长到现在,情感到了什么样的烈度,思想到了什么样的深度,生命的神经到了什么样的强度,让我的写作,站在了前人书写经验的基础之上,开始了“现在时”的续写。人家写过的情感、人家抒发过的思想、人家做过的叙述,咱就不要重复了。人家已经写到一米高了,你还从地皮写起,那是无用功。你必须站在一米高上,你往一米一、一米二、一米三、一米四、两米上写,站在前人经验上往上写,这样就不落俗套,不蹈别人的窠臼了。可喜的是,我的努力在李敬泽先生那里得到认可。他说,凸凹是一个有“根”的作家,他的根是永远扎在京西这块土地上的,与京西的农民乡亲们那么熟悉、那么有感情,他就是他们中的一位。他的写作是从“根”上生长出来的,本真而自然。但凸凹又不仅仅是一个乡土作家,他也“洋”得很,他对于世界文学有着广阔的视野,他阅读了大量的外国文学,并写下了相关的随笔、书话。既立足于乡土,又有着那么广阔的世界文学的视野和背景,这就是凸凹的复杂性。阅读是必不可少的,它给了我一个书写的坐标和基础,我在它的“已有”上,再表达自己、抒情、议论、思考。

从《人树》写出《桑麦》

《人树》是澳大利亚著名作家帕特里克·怀特的代表作。《人树》写各地移民到澳大利亚的原始开垦,在荒地上建立自己的家园。所以,《人树》是开垦传统文明、人类文明的经典作品。其中,一对夫妻在澳大利亚的荒原上开垦出自己的宅院小屋,有自己的农田。两人非常勤劳地与土地打交道,与植物打交道,内心很质朴。《京西故事集》中,我自己最看重的一篇小说名叫《桑麦》。我之所以用它做题目,是《人树》留下的韵味,感到意象特别美,美在我心中挥之不去。我对《人树》特别喜欢,每年都要重温一次,所以对于它的经典情节、经典场面都烂熟于心。出于对《人树》的敬重,我萌生了野心,要在它的经验上进行深度续写——我的一个老上级——公社的主任,他为人质朴,工作敬业,我有幸被他传帮带。公社的主任是学大田种植的,他娶了个农村媳妇,分不上楼房,就只好租房住。随着城市化进程的加快,他租的房要拆迁,他就没房可住了。他跟村里的一个支部书记说了自己的困境,这个支部书记说,你看你当了这么多年的公社领导,有权有势,却对农村的媳妇不离不弃,生活也混得很惨,让我既敬且怜。就给你一块房基地吧,因为你媳妇的户口就落咱们村,给她块房基地盖房子,也是情理之中的事。盖房以后,他们在房前屋后种桑养蚕也养猪,而且还弄得挺好。他在门楣上写:冬养蚕,夏养树,朝耕作夜读书;爱生活,喜文雅,得温饱精神足。因为是农大毕业的,他也很有文化,他跟媳妇过上了一种半工半农的喜乐生活。突然有一天他们家那个桑树树叶秃了,媳妇问他,这个树叶秃了是怎么回事?他是学农的,他就在那个桑树的根上抓一把土,在嘴里尝,他知道怎么回事了,说酸碱失衡了,咱家这个土壤酸性太大了。媳妇问,那怎么办?他说,得施碱性肥料了。一边说着,一边在嘴里更仔细地尝土。他的老婆一看这么个大官,几十年跟我不离不弃,还养了一对儿女,大的都上大学了,他也不嫌弃我,跟我一起,植桑、养蚕还尝土,真是没的说啊。她一下子就感动了,于是就拥上前去,朝着尝土的丈夫狠狠地吻上去。猛然的亲吻,也让丈夫突然柔情四溢,把自己嘴里的土,吐给她。女人愈加感动,顺势就把这土咽了。这意蕴就深刻了。把土咽了为什么就深刻了?澳大利亚人因为朴质,都有了两个孩子的夫妻亲吻,还感到难为情,还感到羞涩,有一种羞涩之美。公社主人夫妇,虽然也已经有了两个孩子,不仅相爱如初,女人对男人还有敬重,便把这口男人嘴里的土咽下,不仅尝到那种原始羞涩之美,还表达了他们的爱已经深沉地植根在内心了。可以说,女人把男人这口土咽下去的那一刻,他们的爱就升华了。所以如果我不读到这个帕特里克·怀特的《人树》,就不会有这“神来之笔”。评论家说这一笔写绝了,你真是个天才。我说天才什么呀,我告诉你,这是我“偷”来的。在阅读基础上,让你在别人的那个书写维度上,再增高、延伸、扩展,你高于它了。高在哪里?怀特的吻,是本能,我的吻,是人心和情感伦理。

京西的乡土成了世界

通过阅读我发现,世界很大也很小,人性表现、人间风情、人类生存状态,都有着巨大的相似性、相通性。长期的阅读积累,让我在本土书写的时候,本能地就有了一种世界眼光,就有了要跟世界已有的书写高度接轨的自觉。保加利亚的卡内蒂获得过诺贝尔文学奖,他写了三大卷回忆录,其中有一本叫《获救之舌》,它里面写的风物、风俗、风情跟京西几乎一样。看完之后,我有很多会心、会意的东西,便欢悦地走向了卡内蒂,想跟他较较腕力——卡内蒂年轻的时候很淘气,他的表妹颇有点姿色,就整天黏在一起、打打闹闹。一天,俩人围着一口开水锅,猛追猛跑。他总也抓不住表妹,就急躁了,一不留神自己跑到锅里,把屁股烫烂了。然后他又怕大人责备,便不承认是自己不小心坐到开水锅里的,而是说他表妹给推进去的。然后这个母亲、父亲一看自己儿子被烫伤了,又不是自己烫的,是表妹推的,责怪表妹两句之后,就用非常浓深的母爱、父爱呵护这个卡内蒂,让他早点把烫烂的屁股康复起来。不被责备,他心里踏实了,烫伤之痛也能忍受了。借鉴他的这个经验,我写了《断指》。不过,在这个经验的基础上我又把它给深化了。我和堂兄,在夏天一起去挖半夏,他为了挖得比我多,拼命地挖。在墙缝上有一个半夏,他只看到半夏,就没考虑那墙会塌下,半夏没抠出来,手指却被砸折了(这是真事)。回去以后,我大伯说,你这孩子,干什么都不利落,挖个半夏都把自己弄残了。我堂兄说这不赖我,是我弟弟给我弄的,我让他扶着他不扶着,墙就塌下来把我砸着了。我很吃惊,但他不停地给我使眼色,我也就稀里糊涂地承认了。我大伯就相信了,不再责备,而是悉心照顾他的伤。这就跟刚才我说的卡内蒂一样,把责任推给别人,不受责怪,疼痛就不在了。这是一样的吗。嗯,如果在这里止步,那我就落入了卡内蒂的窠臼。接下来就是我的发展,我的笔触开始延伸,当时搪塞大伯的理由,时间一久,到了最后,连我堂兄本人都认为他的手指就是我给砸的,可怕的是,连我自己也认为确实如此,不再分辨了。原来的真相已经不复存在,被另一种“真相”代替了,真是始料不及。所以,一旦在阅读的基础上,在别人的经验上伸展了,这就广阔了、深刻了,你就进入了高光时刻,把自己诞生了——京西的乡土就成了世界的乡土。因此,我们不仅有理由说,让世界读懂了京西,就是读懂了乡土中国,而且还可以说,京西的,就是中国的,就是世界的。本文刊发于《北京晚报》(2024年8月23日 第20版)。