最近,一种“白天上班,晚上学艺”的新生活方式在年轻人中流行起来。白天忙于工作的年轻人,晚上纷纷走进成人夜校寻找生活的另一种可能。有人笑谈,现在的夜校就像是“成年人的少年宫”,让大家重新找回了学习的乐趣。

图源:共青团中央

在夜校课程中,书法尤其受到热捧,不少年轻人表示,在宣纸上挥毫泼墨,既是放松身心、缓解压力的方式,又是感受传统文化魅力的独特体验。

中国书法不仅在国内受到欢迎,在国外也引起了很多人的兴趣。此前,国人发布的一条中国书法视频,在海外社交媒体YouTube上引起了数百万人的围观和点赞,很多外国网友留言说被这种艺术形式深深吸引,甚至有人因此开始学习中文。

从夜校课堂到国际舞台,中国书法正在以新的方式焕发生机。它既是传统文化的瑰宝,也是现代人精神生活的一部分。无论是为了修身养性,还是为了了解中国文化,学习书法都成为了很多人的新选择。

一件书法作品为什么能打动我?

一个书法家的风格的美感特质何在?

审美观念与书法实践之间有着怎样的联系?

从审美的角度来看书法发展的历史,前后之间又有着怎样的延承与变迁?

书法的美到底是怎么回事?

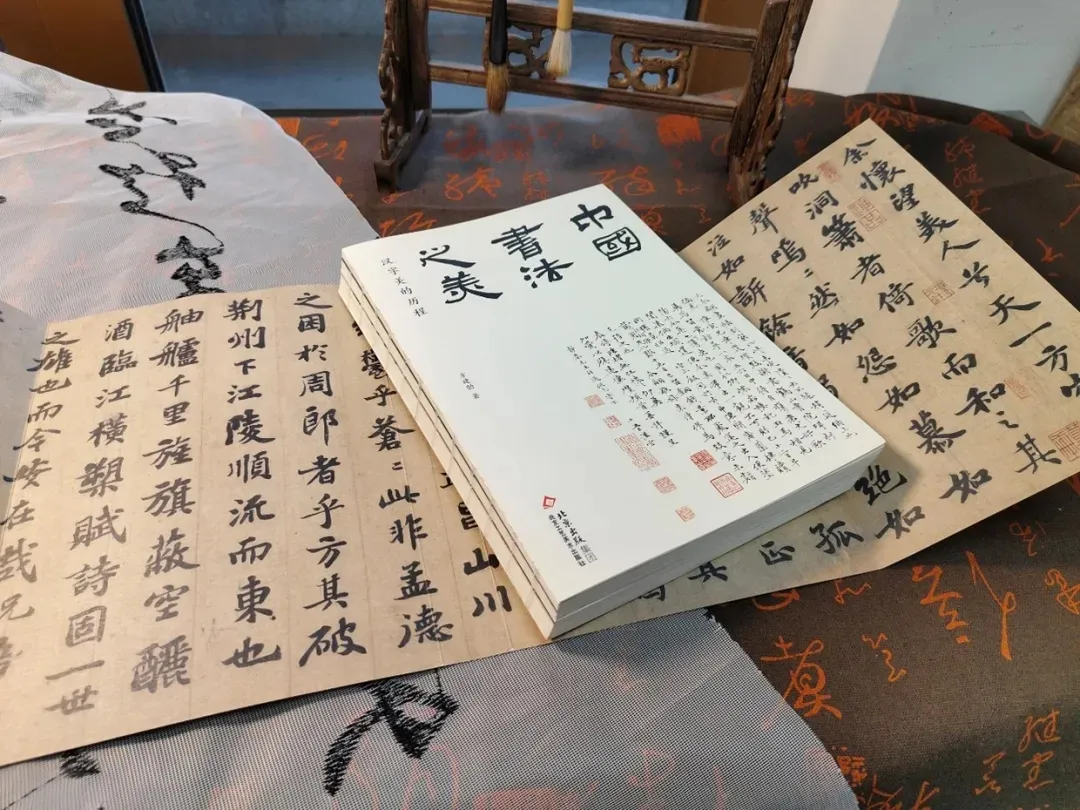

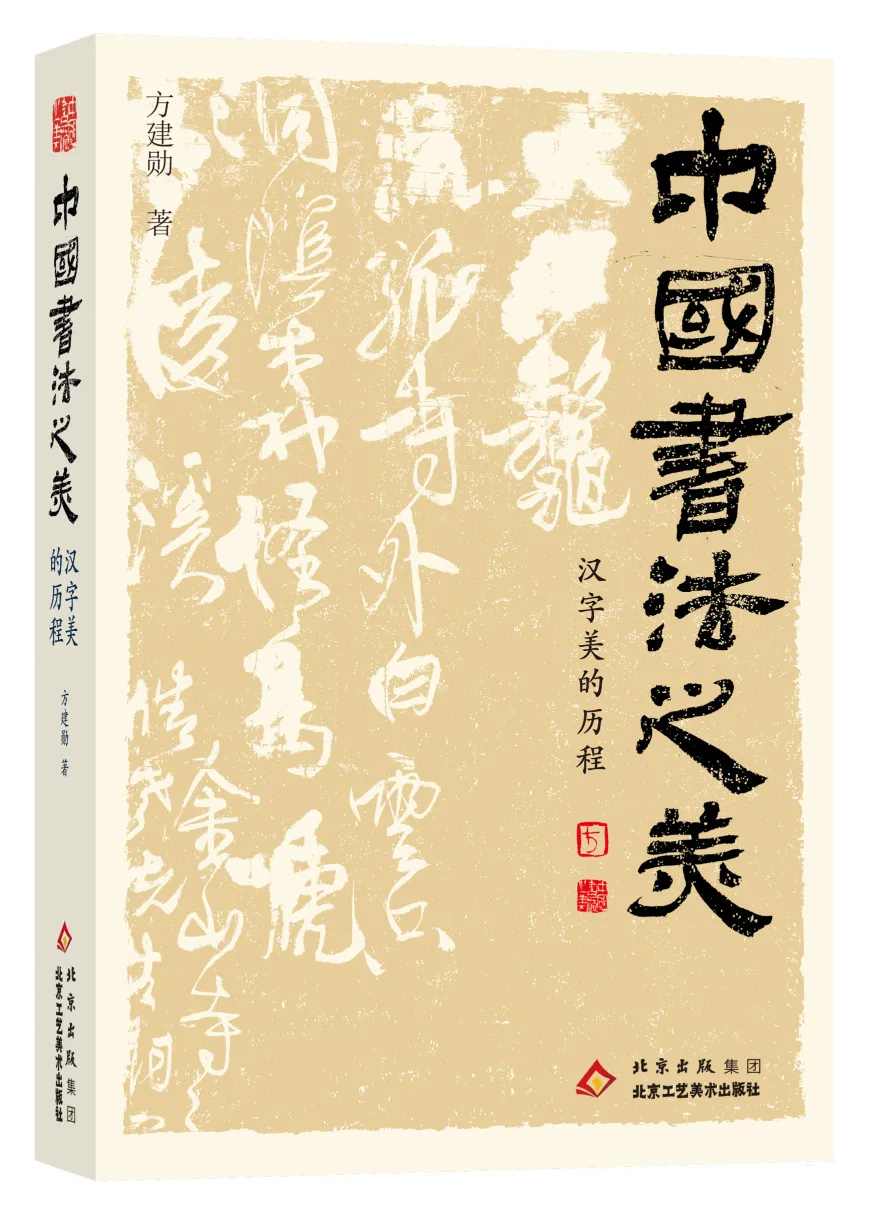

基于这些问题,著名书法教育家方建勋,推出了一部从美学角度梳理中国书法史的著作——《中国书法之美——汉字美的历程》。这部作品,不仅从文字上串起了中国书法发展的历程,还通过800多张珍贵的碑帖图片清晰展现了历代书法审美的流变。

本书责编、北京出版集团北京工艺美术出版社副总编辑司徒剑萍为这部作品所撰写的书评《在笔墨间遇见传统美学灵魂》刊发在《中国新闻出版广电报》,让我们跟随她的文字,一起探寻中国书法艺术中那穿越千年的美学密码,感受笔墨间跃动的文化灵魂,在方寸宣纸中体悟中华文明最精妙的艺术表达。

在笔墨间遇见传统美学灵魂

在人工智能技术与数字化应用井喷式涌现的今天,键盘敲击一定程度上代替了笔墨书写。书法教育家方建勋的新书《中国书法之美——汉字美的历程》,让我们得以重新回到中国人的传统书写中,审视那些在宣纸上流淌了数千年的美学密码。方建勋以深邃开阔的视角,酣畅淋漓的笔触,书写了从殷商甲骨文,到“二王”行书、楷书,再到今天的汉字书写,在这场3000多年的历史对话中,我们走近古人的精神世界,深度解码中华民族审美流变的历程。

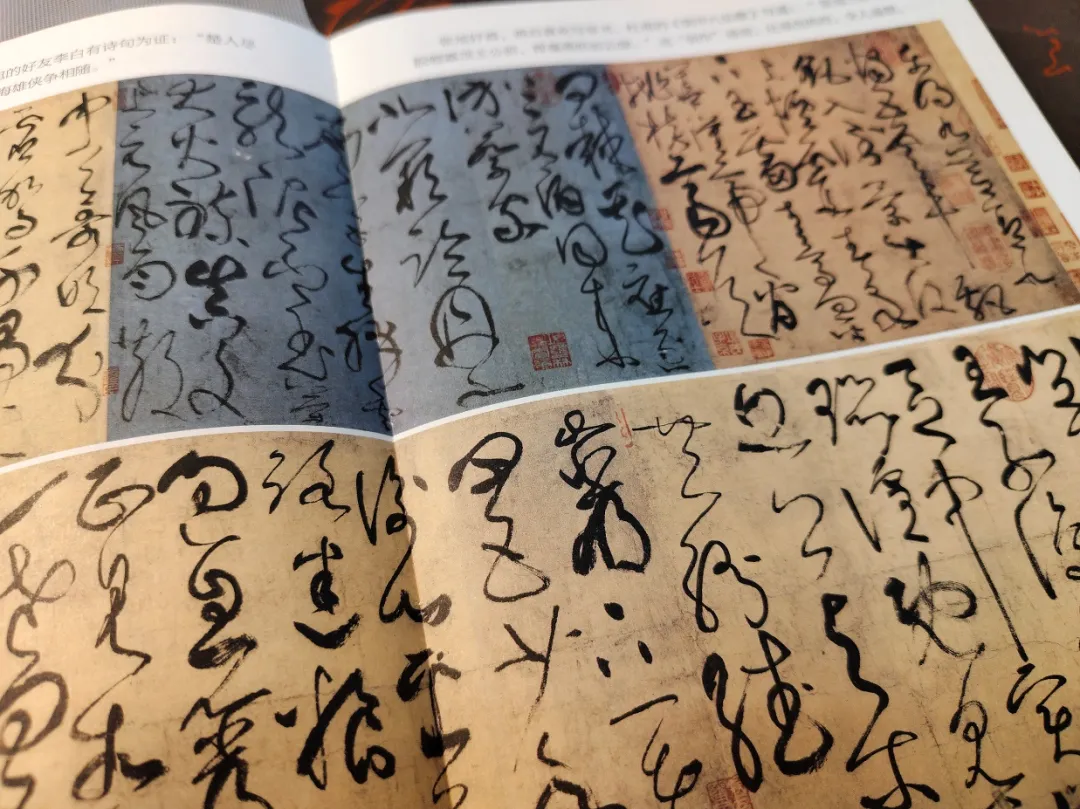

书法美学的欣赏虽没有标准的模式,但仍有“法”可依,这里的“法”,不外乎笔法、字法和章法、墨法。但方建勋并未困于对“法”的梳理,他以独特的学术视野,将书法从传统的技法层面解放出来,置于中国美学与历史进程的宏大语境中进行观照。书中800余张珍贵碑帖图片,不是简单的美图欣赏,而是打开中国美学之门的一把把钥匙。从甲骨文的古朴神秘,到金文的天趣烂漫;从汉隶的雄浑大气,到晋人书法的风流洒脱,每一笔、每一画都在诉说着时代的审美追求。

中国书法的发展,以魏晋时期为分水岭。魏晋之前,书法完成了篆、隶、草、行、楷的“五体”演变,并且时代特点要高于书者个性化特点。魏晋之后,“书如其人”逐渐凸显。清代刘熙载提到“书,如也。如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已”。在音乐旋律般颇具章法美感的“天下第一行书”《兰亭序》中,一个至情至性、旷达开朗的王羲之跃然纸上。同是行书,颜真卿的《祭侄文稿》字字泣血,悲愤在这篇满纸涂改与大量运用“渴笔”笔触的书法作品中扑面而来。在这里,书法不再是简单的文字书写,而成为一种生命状态的呈现,是书者精神境界的外化。

书法的个性化自觉到了宋代主要体现在将“尚意”提升到前所未有的高度,苏轼便是其中最有代表性的书家之一。被誉为“天下第三行书”的《黄州寒食诗帖》,虽内容写尽苏轼因“乌台诗案”被贬黄州时的凄苦,但诗帖视觉上笔触丰腴宽博,气韵从容温润,呈一种豁达豪迈的书写状态。因此,方建勋认为这篇书法很可能是苏轼离开黄州后所书,也反映出苏轼面对仕途的跌宕起伏,始终保持旷达乐观、温润心宽的心境。

书法美的历程背后,是中国人的历程;一篇篇书法作品与一个个书家,构成了书法史上一个个独特的点,这些点“独特而不独立”,共同构成了中国人的精神世界。将书法教育实践与书法史学梳理相结合,书写中国书法美的历程,便是在当代艺术语境下,《中国书法之美》的出版意义。它不仅是一部书法美学通识著作,更试图构建出中国书法审美叙事体系。它提醒我们,在人工智能与数字化时代,我们更需要这种源自传统的审美滋养。传统书法艺术中蕴含的不仅是美的形式,更是中华民族的精神气质和文化基因。通过方建勋的解读,我们得以重新发现:书法之美,实则是中国美学精神的集中体现,是中华文明最优雅的艺术表达。

让我们不妨慢下来,跟随方建勋的笔触,在笔墨丹青间寻找那份久违的从容与亲切,重新发现中国美学的永恒魅力。

《中国书法之美——汉字美的历程》

方建勋 著

北京工艺美术出版社